음향장비

음향장비는 소리를 확장시키거나 효과음을 재생시키며, 프로그램을 조정, 기록하고 실내 잔향을 제어하기 위해 홀이나 스튜디오 등에 설치한 장치나 설비를 말한다.

역사

소리의 저장

소리를 저장하려는 참으로 가상한 노력들이 문헌에 남아있다. 막대 유리관 속에 말을 한 뒤 마개로 막아 놓았다가 마개를 열어 들어 본다던지, 추운 겨울에 얼린 소리가 봄이 되어 따뜻해지면 녹아서 소리가 들리길 바라던지 하는 것들이다. 이토록 소리에 대한 무지가 유지된 이유는 소리에 대한 연구가 근세 전까지 과학의 일부로 자리 잡지 못했기 때문이다. 음향학이란 말도 18세기 초반에 갈릴레오 갈릴레이의 부친인 빈센초 갈릴레이, 케플러, 베이컨, 데카르트 등의 영향을 받아 프랑스의 조셉 소뵈를이 만들었다(Chanon, 1995).

소리를 기록하고 재생하는 이보다 더 과학적인 노력은 여러 가지 결과물을 배출한다. 그중 하나는 오르골(orgel의 일본식발음)로 미국에서 뮤직박스(music box)라고 부르고, 한자로 자명금(自鳴琴)이라 칭한다. 오르골은 음악을 자동으로 연주하는 기기로 소리를 기록하는 녹음기라고는 볼 수 없으나, 초창기 손으로 돌리던 모델에서 태엽을 감아 재생하는 모델로 발전했고, 디스크나 천공카드를 삽입해 곡을 바꿔가며 들을 수 있는 모델도 생겨났다.

14세기 유럽에서 시계탑에 설치했던 정시마다 인형과 함께 나와 멜로디를 들려주는 장치에서 발달한 오르골은 소형화 노력 끝에 18세기 말 스위스의 시계 제작자 앤투안 파브레(Antoine Favre)가 성공시켰고, 시계공방이 발달한 스위스에서 계속해서 발전했다. 하지만 제 2차 세계대전 전후로 스위스 오르골 회사들은 시계, 타자기, 영화 촬영기 사업으로 전환했고, 2차 세계대전 후 오르골 산업은 스위스에서 일본으로 옮겨졌다.

오르골과 유사하게 사전 제작된 장치로 음악을 재생하는 기기에는 롤러 오르간(roller organ, 혹은 barrel organ이라고도 함), 플레이어 피아노 등이 더 있으나, 이들은 정해진 곡만 자동으로 재생하는 장치로 녹음을 하는 기계는 아니었다. 이들의 발전에 영향 받은 에디슨의 축음기가 소개되면서 비로소 실제 소리를 저장하는 장치가 탄생하게 된다.

이후 소리에 관한 장비들이 벨의 전화기와 에디슨의 축음기(이 두 인물이 전화기와 축음기의 최초 발명가가 아니란 흔적이 많지만, 적어도 각각의 특허권은 공식적으로 이 두 발명가가 소유했다)를 필두로 음악, 영화, 라디오, 공연, TV 등의 발달과 동반해 발전했다.

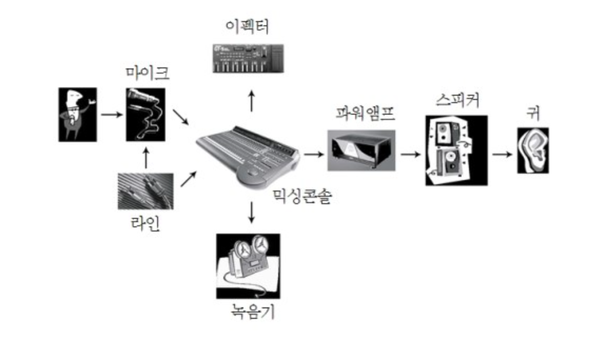

시그널 플로

위 그림을 신호 흐름 또는 시그널 플로(signal flow)라 하는데, 소리가 발생한 후 마이크로폰을 통해 믹싱콘솔로 들어가서 파워앰프를 거쳐 스피커를 통해 나와서 사람의 귀로 들어가거나, 이펙트 프로세서를 거쳐 변조되거나, 녹음기에 저장되는 흐름을 나타낸다. 이는 PA(Public Address), 녹음 스튜디오, 포스트프로덕션 스튜디오, 방송국 등을 비롯한 모든 음향 분야에서 규모나 질의 차이는 있지만 어느 분야이건 적용되는 음향 신호의 흐름이다.

소리의 종류는 분류하는 기준에 따라 여러 방법으로 나눌 수 있다. 소리의 높낮이 기준으로 보면 고음과 저음으로, 소리를 구성하는 파형의 조합 방식에 의해 순음(pure tone), 복합음(complex sound), 또는 소음(noise)로 구분할 수도 있다. 하지만 음향 장비 기준으로 보면 모든 소리는 두 가지 종류로 존재한다. 바로 어쿠스틱한 소리와 전기적인 소리다. 즉, 소리를 만들어 내는 소스(source)가 전기적이냐 음향적이냐, 쉽게 생각해서 어떤 소리를 내기 위해 전기가 필요한가 아닌가를 생각하면 된다. 예를 들어 사람의 목소리나 어쿠스틱 기타, 바이올린, 피아노 등의 어쿠스틱 악기들은 전기와 상관없이 소리를 만드는 어쿠스틱 소스다. 반면에 일렉기타, 일렉피아노 등과 같은 전자 악기들이나 CD플레이어, 라디오 등은 전기를 사용하지 않으면 소리를 만들 수 없는 전기적인 소리다.

시그널 플로의 시작은 이 소리의 소스를 구분하는 데서 시작한다. 음향장비는 전기적인 신호로 서로 소통하기 때문에 전기적 소스를 갖는 소리는 상관없으나 어쿠스틱 소스를 갖는 소리는 전기적인 소리로 바꾸어 주어야 장비들이 서로 소통할 수 있으며, 이 일을 하는 장비가 바로 마이크로폰(microphone, 2장 참조)이다. 사람의 목소리나 어쿠스틱기타 소리는 마이크로폰을 통해 전기적 신호로 변환되어야만 다음 몇 단계를 거쳐 저장(녹음)되거나 확성될 수 있다. 이 두 가지 소스 중 어쿠스틱 소리는 반드시 마이크로폰을 거쳐야 하기 때문에 마이크로폰 레벨 신호 또는 마이크 입력 신호라 부르고, 마이크 입력 신호를 제외한 모든 신호 즉 마이크로폰이 필요 없는 전기적인 소리를 라인 레벨 신호 또는 라인 입력 신호라 칭한다.

둘째로 등장하는 장비는 대다수의 장비와 연결되어 있는 믹싱 콘솔(mixing console, 3장 참조)로 신호를 원하는 곳으로 주고받는 중심 역할을 한다. 예를 들어 CD플레이어에서 나오는 반주를 스테레오(2 채널) 입력으로 받고, 두 명의 남녀 가수의 노래를 각각 마이크로폰을 통해 믹싱콘솔로 입력 받아 반주와 목소리를 적절하게 믹스해 원하는 다음 단계로 넘겨준다. 여기서 다음 단계란 녹음이 목적일 경우 녹음기일 것이고, 듣는 것이 목적이면 파워앰프를 거쳐 스피커로 갈 것이며, 소리를 변조시키는 이펙트 프로세서로 가거나 동시에 이 모든 곳으로 갈 수도 있다. 위 예에서는 간단하게 전기적인 소스 두 채널(CD)과 마이크를 거친 어쿠스틱 소스 두 채널, 총 네 채널이 믹싱콘솔로 입력되었으나, 일반 음악 콘서트나 뮤지컬에서는 20에서 40채널이나 혹은 그 이상의 채널이 쓰이는 경우도 많다.

믹싱콘솔에서 모인 소리는 여러 곳으로 갈 수 있는데, 그중에 하나는 엔지니어 또는 객석의 청중이 들을 수 있게 확성해 들려주는 모니터링 시스템이다. 모니터링 시스템은 음향 작업을 말 그대로 모니터 즉 듣게 하는 시스템으로 파워 앰플리파이어(power amplifier, 4장 참조), 라우드스피커(loudspeaker, 5장 참조) 등으로 구성한다. 녹음 스튜디오에서 작업한 소리가 정확하게 들려야 좋은 결과물을 만들 수 있고, 공연장에서 확성되는 소리도 청중에게 정확하게 들려야 감동을 줄 수 있는 것이다. 모니터링 시스템 중 파워앰프는 전기 신호를 증폭시키는 일은 담당한다. 마이크로폰에 의해 변환된 전기 신호는 양적으로 봐서는 믹싱 콘솔을 거쳐 녹음기나 이펙트 프로세서로 신호를 주고받기에 적당한 레벨이지만, 라우드스피커를 구동시켜 소리를 만들어내는 데는 훨씬 더 많은 양의 전기 신호가 필요로 한다.

따라서 파워앰프가 콘솔에서 받은 신호를 증폭해 라우드스피커로 보내 주는 것이다. 모니터링 시스템의 또 다른 요소인 라우드스피커는 전기 신호를 다시 어쿠스틱 신호로 변환하는 기기다. 믹싱 콘솔이 어쿠스틱 신호를 이해하지 못해서 마이크로폰이 그 신호를 전기 신호로 바꾼 것처럼 사람의 귀는 전기 신호를 이해하지 못하므로 다시 어쿠스틱 신호로 변환시켜 사람이 들을 수 있게 해야 한다. 라우드스피커의 원리는 마이크로폰과 정반대로 작동한다. 마이크로폰은 소리가 발생하면 음파에 의해 마이크로폰 안의 진동판이 움직이고, 그 움직임에 의해 전기 신호를 추출하는 데 반해 라우드스피커는 전기 신호만큼 스피커 콘을 앞뒤로 움직여 소리를 만든다.

이펙트 프로세서(Effect processor, 6장 참조)는 소리를 변조하는 기기로 믹싱 콘솔의 출력을 받아 소리를 변조한 후 다시 믹싱 콘솔로 보낸다. 노래방에서 흔히 에코라 칭하며 목소리에 목욕탕 비슷한 울림을 더하거나, 홈오디오나 MP3 플레이어에서 저음, 고음 등 특정 대역의 소리를 조절하는 이퀄라이저가 우리 주변에서 흔히 접하는 이펙트 프로세서의 예다. 이펙트 프로세서는 음색계열, 다이내믹계열, 시간계열로 분류되며, 음색계열에는 이퀄라이저(equalizer), 하모닉프로세서(harmonic processor) 등이, 다이내믹계열에는 컴프레서(compressor), 리미터(limiter), 익스펜더(expander), 게이트(gate) 등이, 시간계열에는 딜레이(delay)와 리버브레이터(reverbrator) 외에도 플랜저(flanger), 페이저(phaser), 코러스(chorus) 등이 포함된다.

믹싱 콘솔의 출력을 받는 또 다른 장비는 녹음기다. 녹음기는 소리 정보를 테이프, 하드디스크 등 여러 매체에 저장하고, 재생한다. 요즘 대표적인 녹음 방식인 프로툴 시스템을 비롯한 대다수의 녹음기는 녹음 기능뿐만 아니라 편집 기능도 가지고 있다. 녹음기는 저장 방식에 따라 아날로그와 디지털 녹음기로 나누고, 저장 매체에 따라 테이프 기반과 (하드)디스크 기반으로 구분한다.

패치베이

시그널 플로에 해당하는 여러 장비들은 각각 원하는 기기로 신호를 주고받는데, 녹음실이나 방송국 등에서는 직접 케이블로 해당 장비를 연결하는 대신에 패치베이(Patch Bay)에 모든 필요한 장비의 입출력을 연결해 놓고 원하는 신호를 패치케이블로 연결해 사용한다. 패치베이는 초창기 전화국의 교환시스템에서 발전했으며, 패치보드(patch board, 방송국에서 많이 사용), 잭필드(Jack field, 영국에서 많이 사용)라고도 부른다.

일반적으로 패치베이는 19인치(48cm) 폭으로 윗줄 24칸과 아랫줄 24칸 총 48구의 포인트로 구성된다. 통상 윗줄은 기기들의 출력 신호를 아랫줄은 입력 신호를 물려 놓아 한 기기의 출력 신호가 다른 기기의 입력 신호로 전달된다. 이전에는 GPO(General Post Office) 플러그 혹은 군용 전화선(military phone) 플러그라 부르는 1/4인치 커넥터를 사용하다가 근래에는 그보다 작은 4.40mm(0.173인치) 직경의 TT(tiny telephone, Bantam이라 칭하기도 함) 플러그가 주로 사용된다. 공연장이나 방송국, 홈 스튜디오 등에는 필요에 의해 폰(TRS, TS), RCA, XLR 커넥터가 패치로 사용되기도 한다.

노멀

패치에서 노멀(normal)이란 신호가 패치 케이블을 연결하지 않아도 같은 줄 위에서 아래(옆으로 된 모델인 경우는 좌에서 우로)로 사전에 연결된 신호가 흘러가는 상태를 말한다. 연결 상태와 노멀이 끊기는 상태에 따라 크게 풀(full) 노멀과 하프(half) 노멀로 나눈다.