"길주군"의 두 판 사이의 차이

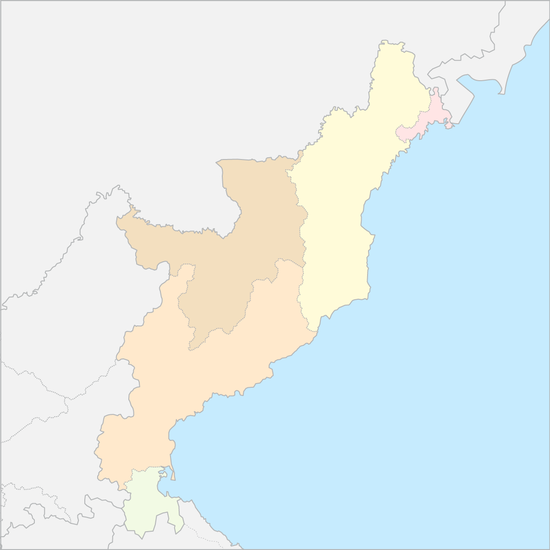

(새 문서: {{동아시아 위치 지도}} 썸네일|300픽셀|'''북한''' 위치 썸네일|300픽셀|함경북도 위치 파일...) |

잔글 (→동영상) |

||

| 67번째 줄: | 67번째 줄: | ||

== 동영상 == | == 동영상 == | ||

| − | |||

<youtube>-4c2lxbe0uc</youtube> | <youtube>-4c2lxbe0uc</youtube> | ||

2024년 5월 16일 (목) 09:42 기준 최신판

| ※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |

길주군(吉州郡)은 조선민주주의인민공화국 함경북도 남부에 위치해 있는 군이다.[1][2]

개요[편집]

길주군의 면적은 1,032km²이며 인구는 139,932명(2008)이다. 동쪽은 명천군, 남쪽은 김책시와 화대군, 북쪽은 명간군과 어랑군, 서쪽은 함경남도 단천시와 량강도 백암군에 접해있다. 동서(금송리~용담노동자구) 간의 길이는 34km이고, 남북(청암리~풍계리) 간의 길이는 40km이며 도 전체면적의 6.1%를 차지한다. 현재 행정구역은 1읍 5구 22리로 되어 있으며 군 소재지는 길주읍이다.

1107년(고려 예종 2년)부터 사용되기 시작하였으며, 북방지역 개척 당시 외적을 물리치기 위하여 성을 축조하여 길하게 된, 즉 살기 좋은 고장으로 된 고을이라는 뜻에서 길주라 하였다. 옛날에는 궁한촌(弓漢村)이라 하였으며 해양(海洋) 또는 삼해양(三海洋)이라고도 하였다. 해양은 바다를 낀 양지바른 곳을 의미하는데 오늘의 길주, 김책, 명천, 화대 등 지역을 포함하고 있다.

성진(학성)군, 명천군과 묶여 '남삼군'(南三郡)으로 분류되기도 하는데, 일제강점기에는 사회주의 운동이 활발한 지역이었다. 그 명성에 걸맞게 현재도 북한의 함경북도에서 상당히 위상이 높다. 애초부터 큰 군이었던 데다가 북한이 평라선, 백두산 청년선, 핵개발 등으로 투자한 덕분이다.

보도자료에 등장해서 등골을 오싹하게 만드는 풍계리 만탑산 핵실험장이 바로 길주군에 있다. 정작 인원은 인근의 명간 제16호 관리소에서 충당했던 모양이지만. 다만 이 명간 제16호 관리소는 현재 텅 비어 있다는 이야기도 있다. 북한 매체는 '북부핵시험장'으로 표기한다.[3]

자연환경[편집]

길주군은 대부분 지역이 산지(79%)로 되여 있으며 지역별 해발 차이가 아주 크다. 길주군에서 가장 높은 곳은 북서부에 있는 만탑산(萬塔山, 2,205m), 가장 낮은 곳은 길주남대천하류의 바닥(30m)이다. 길주군의 북서부 어랑군과 양강도 백암군과의 경계에는 고산성산지인 함경산맥이, 서부 단천시와의 경계에는 중산성산지인 마천령산맥(摩天嶺山脈)이, 북부와 동부 경계에는 함경산맥의 만탑산에서 갈라진 만탑산맥(萬塔山脈)이 북서~남동 방향으로 뻗어 있다. 지세는 북서부에서 남동부로 가면서 점차 낮아지며 길주남대천 하류 연안에는 함경북도에서 주요 농업지대로 알려진 길주벌이 전개되어 있다.

여러 지질시대의 지층과 암석들로 이루어진 군에는 규조토, 운모, 고회석, 석탄 등 지하자원이 매장되어 있다. 신제3기 함경계 명천통의 평륙층과 길주~온수평일대에 분포된 함진층에는 바닷물고기화석, 조개류화석, 식물화석들이 있다. 길주군은 함경북도에서 가장 따뜻한 곳으로서 연평균기온은 7.5℃이며 1월 평균기온은 -7.6℃, 8월 평균기온은 22.1℃이다. 최고극기온은 37.5℃(1980년 6월 5일), 최저극기온은 -24℃(1967년 12월 30일)였다. 10℃이상 적산온도는 2,595℃이다. 첫서리는 10월 8일경에, 마지막 서리는 5월 6일경에 내린다.

연평균강수량은 600mm이며 안개일수는 5일 정도로서 함경북도에서 가장 적다. 길주군에는 길이가 5km 이상의 하천이 20여 개나 유입되어 있다. 그중 큰 하천으로는 길주남대천과 그 지류들인 장흥천(長興川), 유만동천(柳滿東川), 사하북천(砂下北川), 유위천(流渭川), 금천천(錦川川) 등이 있다. 이 하천들의 물은 주로 길주군의 관개용수로 이용된다. 길주군에서는 식수조림사업, 산허리 방사공사와 함께 길주남대천을 비롯하여 그 지류들의 강바닥을 파내고 그 기슭에 뚝을 쌓고 호안림을 조성하는 등 하천정리사업을 진행하였다.

또한 문암저수지(門岩貯水池)를 개건 확장하여 그 저수능력을 훨씬 제고하였으며 덕신저수지(德新貯水池), 목성저수지(木城貯水池), 등치골저수지 등 저수지들을 새로 건설하고 곳곳에 양수장과 배수장을 설치하여 홍수과 가뭄 피해를 방지할 수 있게 하였다.

군의 북동부 온천리에는 온도가 27~72℃인 온수평온천(溫水坪溫泉)이, 십일리에는 온도가 34℃인 십일온천(十一溫泉)이 있다. 산림은 길주군 전체 면적의 78%를 차지한다. 주요 수종별 분포를 보면 소나무가 23.8%, 잎갈나무가 10.7%, 참나무가 19.6%를 차지한다. 토양은 해발 1,600m 이상 되는 일부 곳에 산악표 백성토양이 반점상으로 분포되어 있고, 만탑산 산정에 고산습초원토양이 퍼져 있다.[4]

역사[편집]

함경북도에서 역사가 가장 오랜 군의 하나로서 주변 지역에서 구석기시대로부터 신석기시대에 이르는 유적, 유물들이 발굴된 사실로부터 원시시대에 이미 인류가 살고 있었던 것으로 판단된다. 문헌기록에 의하면 길주군 지역에 숙신(肅愼), 읍루(挹婁), 예맥(濊貊), 옥저(沃沮), 부여(扶餘) 등 여러 부족국가가 있었으며 삼국시대에는 고구려의 영토로 되어 있었다. 고구려가 패망한 후 699년 고구려 유민들에 의해 발해국이 세워졌을 때 길주군 지역은 동경용원부(東京龍原府) 소속으로 되었다. 926년(태조 9년) 발해가 거란에 의하여 패망해서부터 수세기 동안 길주군 지역은 줄곧 거란 · 금 · 원 · 명 등 외적의 예속 하에 있었다.

고려 말기에 이르러 길주군 지역에 오랫동안 도사리고 있던 여진을 두만강하구에까지 몰아내고 영역을 확장하였으며, 1390년(공양왕 2년)에 해양 또는 삼해양이라 칭하던 이곳 지명을 처음으로 길주라고 개칭하고 영주(英州) · 선화(宣化) 등 진을 통합하여 만호부(萬戶府)를 설치하였다.

조선 초기인 1398년(태조 7년) 동북면(東北面)의 지역을 개편하면서 길주목(吉州牧)으로 승격되었다가 이시애(李施愛)의 난(亂)으로 하여 1469년(예종 1년)에 길성(吉城)으로 개명되어 현으로 강등되는 한편 영평령 이북을 분리하여 명천현(明川縣)을 신설하였다. 1512년(중종 7년)에 다시 두 현을 통합하여 목사(牧使)와 판관을 두었다가 이듬해인 1513년(중종 8년)에 다시 명천현을 복귀시켰다. 1605년(선조 38년)에 길주군 지역에 방어사(防禦使)를 설치하였다가 1701년(숙종 27년)에 방어영(防禦營)을 성진(城津)으로 옮겼다.

1895년(고종 32년)에 23부제를 실시하면서 경성부(鏡城府) 길주군으로 되었으며, 1896년(건양 1년)에 다시 13도제를 실시하면서 함경북도에 귀속되어 길성(吉城), 덕산(德山), 동해(東海), 양사(陽社), 영북(營北), 웅평(雄坪), 장백(長白)등 7개 면을 관하에 두었다. 1898년에 길주군의 일부 지역을 분리하여 성진군(城津郡)을 신설하였고, 1939년에 길성면(吉城面)과 영북면(營北面)을 병합하여 길주읍으로 승격하여 1읍 5면 54동을 관할하였다. 1943년에 길주군이 길성군(吉城郡)으로 개칭되면서 길주읍도 길성읍(吉城邑)으로 되었고, 1946년에 길성군이 다시 길주군으로 개칭되면서 길성읍이 길주면(吉州面)으로 강등되었다.

1952년 군면리 대폐합에 따라 전 길주군의 길주면 · 장백면 · 덕산면 · 웅평면의 전체 리와 양사면의 3개 리를 통합하여 길주군을 다시 구성하여 길주면의 길남리 · 영남리와 영기리 · 길북리 일부를 병합하여 길주읍(吉州邑)을, 길주면의 표봉리 · 금송리를 병합하여 온천리(溫泉里)를, 웅평면의 용남리와 남양리 일부, 동해면의 산성리 일부를 병합하여 용성리(龍城里)를, 덕산면의 도목리와 지산리를 병합하여 청암리(靑岩里)를, 장백면의 신독리 일부와 양사면의 신풍리 · 장흥리를 병합하여 풍계리(豊溪里)를 각각 신설하고, 길주면의 영기리 · 영북리와 봉암리 일부, 장백면의 주남리 일부를 병합하여 영기리(營基里)로, 길주면의 유천리 · 홍수리와 길북리 일부를 병합하여 유천리(柳川里)로, 길주면의 쌍룡리와 용천리를 병합하여 쌍룡리(雙龍里)로, 길주면의 봉암리와 영북리 일부를 병합하여 봉암리(鳳岩里)로, 웅평면의 탑양리와 백원리를 병합하여 탑양리(塔陽里)로, 웅평면의 상하리 · 내포리 · 백탑리를 병합하여 상하리(上下里)로, 웅평면의 남일리 · 남이리와 남양리 일부를 병합하여 남양리(南陽里)로, 덕산면의 대동리와 일신리 일부를 병합하여 일신리(日新里)로, 덕산면의 덕신리 · 위남리와 일신리 일부를 병합하여 덕신리(德新里)로, 덕산면의 문암리 · 양동리를 병합하여 문암리(門岩里)로, 덕산면의 금천리와 신탑리를 병합하여 금천리(錦川里)로, 장백면의 주남리와 도화리 일부를 병합하여 주남리(洲南里)로, 장백면의 평륙리와 도화리 · 용담리 각 일부를 병합하여 평륙리(坪六里)로, 장백면의 회남리와 임동리를 병합하여 임동리(林洞里)로, 장백면의 상팔리와 용담리 일부를 병합하여 용담리(龍潭里)로, 장백면의 십일리와 목성리 일부를 병합하여 십일리(十一里)로, 장백면의 십사리와 신동리 일부를 병합하여 신동리(新洞里)로, 장백면의 목성리 일부와 영호리를 병합하여 목성리(木城里)로, 장백면의 합포리를 길주군 합포리(合浦里)로, 양사면의 춘흥리를 길주군 춘흥리(春興里)로 각각 개편하여 1읍 24리를 관할하다가 후에 영기리가 영북노동자구로 승격되었다.

1953년에 문암리 일부가 금천리에 편입되었고, 유천리 일부 지역이 영북노동자구(營北勞動者區)에 흡수되었다. 1954년에 길주읍과 유천리 각 일부를 병합하여 홍수리(紅繡里)를, 온천리 일부 지역을 분리하여 금송리(金松里)를 각각 복귀하였고, 유천리 일부를 길주읍에, 영북노동자구 일부를 유천리에, 주남리 일부를 평륙리에, 탑양리 일부를 상하리에, 신동리 일부를 목성리에 각각 편입하였다. 1967년 10월에 용담리가 노동자구로, 1972년 11월에 주남리가 노동자구로, 1981년 2월에 일신리가 노동자구로 각각 승격되었고 1991년 9월에 길주읍의 일부 지역을 분리하여 영남노동자구(營南勞動者區)를 신설하였으며, 1996년에 상하리를 백원리(白元里)로 개칭하였다.

2002년 현재 행정구역은 1읍(길주읍), 5구(용담노동자구, 영남노동자구, 영북노동자구, 일신노동자구, 주남노동자구), 22리(금송리, 금천리, 남양리, 덕신리, 용성리, 유천리, 임동리, 목성리, 문암리, 백원리, 봉암리, 신동리, 십일리, 쌍룡리, 온천리, 청암리, 춘흥리, 탑양리, 평륙리, 풍계리, 합포리, 홍수리)로 되어 있다. 길주군 소재지는 길주읍이다.[5]

산업[편집]

길주군은 펄프, 종이 공업의 중심지의 하나이다. 광복 직후 현대적 시설로 개건 확장된 길주펄프공장에서는 양강도, 함경북도 일대에서 생산되는 삼송류 · 황철나무를 주요 원료원천으로 하여 인견펄프와 종이펄프를 주종으로 신문지를 비롯한 여러 가지 종이류, 알코올, 점결제 등을 생산하고 있다. 인견펄프는 청진화학섬유공장(淸津化學纖維工場)의 인조견사원료로 공급된다. 길주군은 또한 북한에서 목재가공 공업기지의 하나이다. 이곳에는 전국적 의의를 가지는 큰 규모의 길주합판공장(吉州合板工場)이 있다. 6 · 25전쟁 후에 조업한 이 공장에서는 장식합판, 일반합판, 목삭판, 목섬유판과 양질의 가구, 교구비품 등 여러 가지 목재가공품들이 생산된다.

장식합판은 질이 좋아 군의 명산물로 유명하다. 군에는 석탄, 규조토, 운모 등을 생산하는 탄광 · 광산들과 보온재, 벽돌, 경판슬레이트 등을 생산하는 공장들도 있다. 석탄은 일신에서, 운모는 용담에서, 규조토는 남양일대에서 생산된다. 지방공업에서는 일용품공업(日用品工業) 특히 철제일용품공업(鐵製日用品工業)이 큰 의의를 가진다. 면도칼, 식칼, 과일칼, 가정가위, 전기다리미, 시곗줄 등은 전국적으로 이름난 제품들이다.

농경지는 군 전체면적의 13%를 차지하며 도에서 회령시, 경원군 다음으로 많다. 농경지 구성에서 논이 18.4%, 밭이 65.4%, 과수밭이 13.4%, 뽕밭이 2%를 차지한다. 농경지는 길주벌과 사하북천, 유만동천, 금천천, 유위천 하류연안일대에 주로 분포하였다. 길주군은 농경지의 집중도가 높아 길주벌에 위치해 있는 쌍룡리, 덕신리, 금천리, 주남노동자구와 사하북천 하류연안에 있는 평륙리는 농경지가 700여 정보 이상 된다.

곡물 생산에서 첫 자리를 차지하는 옥수수는 전반지역에서 재배되며 특히 덕신, 남양, 문암, 금천, 평륙 일대가 군에서 옥수수를 가장 많이 생산하는 곳으로 유명하다. 벼는 길주군 논면적의 64%를 차지하는 쌍룡, 봉암, 상하, 덕신, 금천, 주남, 탑양, 평륙, 합포 일대에서 주로 생산된다. 그 생산량은 함경북도에서 어랑군 다음 자리를 차지한다.

길주군은 예로부터 콩을 많이 심어오던 곳으로 알려져 있다. 그 주요 재배지역은 문암, 쌍룡, 온천, 금송, 봉암, 임동 일대이다. 공예작물에서는 담배가 큰 몫을 차지한다. 평륙, 일신 일대에서는 군 담배생산량의 24% 정도 생산된다. 길주군은 축산업 또한 발달하여 함경북도에서 경흥군 다음으로 소를 많이 사육하고 있다. 용담일대는 길주군에서 염소와 양을 가장 많이 사육하는 곳으로 유명한데, 그 두수는 길주군 염소와 양두수의 9% 이상을 차지한다. 길주군에는 큰 규모의 닭공장과 오리공장이 있다.

과수업에서 기본은 배와 사과이다. 배밭은 군 과수밭 면적의 56.7%를 차지한다. 배 재배 역사가 오랜 이 군에서는 길주배, 원평배, 원산배, 청단배, 숙천올배, 붉은배 등 여러 가지 품종을 재배하고 있다. 그 중에서 길주배는 1890년경부터 재배하기 시작한 품종으로서 수확고가 높고 맛이 좋으며 알이 둥글고 단위질량이 200~250g 정도로서 전국에서 유명하다. 쌍룡, 금천, 평륙, 합포 일대는 군에서 배가 제일 많이 산출되는 곳이다. 양잠업에서는 고치가 큰 비중을 차지한다. 군 뽕밭면적의 53%를 차지하고 있는 쌍룡, 일신, 길주, 홍수, 남양, 청암 일대에서 많이 생산된다.[6]

교통[편집]

함경북도 길주군은 동해안에서 교통요지로 알려져 있다. 동부로는 평라선이 통과하며 이 선의 길주청년역에서 백두산청년선이 분리된다. 길주군내에서 평라선의 길이는 27.1km이며 이 구간에는 노동, 길주청년, 금송, 온수평 등 역이 설치되어 있다. 백두산청년선이 길주군내에서의 길이는 31.2km이며 이 구간에는 남석, 성후, 재덕, 성덕 등 역이 설치되어 있다. 역 사이 평균거리는 9.8km이다.

도로 교통으로는 원산~우암 간 1급 도로가 평라선과 병행하여 달리고 있으며 백두산청년선과 병행하여 길주~혜산 간 도로가 개설되어 있다. 길주~춘흥, 길주~명천, 길주~남양, 길주~금천, 길주~대동 간 정기 버스가 운행되고 있다. 함경북도 소재지 청진시까지는 140.7km이다.[7]

지도[편집]

동영상[편집]

각주[편집]

- ↑ 〈길주군〉, 《위키백과》

- ↑ 〈길주군〉, 《나무위키》

- ↑ 〈조선향토대백과: 함경북도 길주군 개요〉, 《네이버 지식백과》

- ↑ 〈조선향토대백과: 함경북도 길주군 자연〉, 《네이버 지식백과》

- ↑ 〈조선향토대백과: 함경북도 길주군 역사〉, 《네이버 지식백과》

- ↑ 〈조선향토대백과: 함경북도 길주군 경제〉, 《네이버 지식백과》

- ↑ 〈조선향토대백과: 함경북도 길주군 교통〉, 《네이버 지식백과》

참고자료[편집]

- 〈길주군〉, 《위키백과》

- 〈길주군〉, 《나무위키》

- 〈조선향토대백과: 함경북도 길주군 개요〉, 《네이버 지식백과》

- 〈조선향토대백과: 함경북도 길주군 자연〉, 《네이버 지식백과》

- 〈조선향토대백과: 함경북도 길주군 역사〉, 《네이버 지식백과》

- 〈조선향토대백과: 함경북도 길주군 경제〉, 《네이버 지식백과》

- 〈조선향토대백과: 함경북도 길주군 교통〉, 《네이버 지식백과》

같이 보기[편집]

동아시아 같이 보기[편집]

|

|

|

|

|

|

|